Kürzlich hinzugefügt

Technologie und Spiele

albatros

Die Entwicklung der Videospielegrafik: Von 8-Bit bis zum Fotorealismus

Die Entwicklung der Videospielegrafik kann als eine der faszinierendsten und revolutionärsten Entwicklungen in der Gaming-Industrie betrachtet werden.

albatros

5 kommende Videospiele, auf die wir es kaum erwarten können

Videospiele sind eine der beliebtesten Formen der Unterhaltung und jedes Jahr werden wir mit aufregenden neuen Veröffentlichungen

albatros

Die 10 süchtig machenden Spiele aller Zeiten: Mach dich bereit,

Videospiele sind eine beliebte Form der Unterhaltung, die uns in fantastische Welten entführt und uns stundenlang vor

albatros

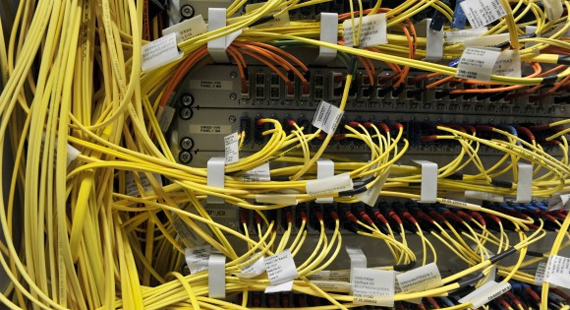

Der wahre Preis der Digitalen Identität: Dein Iris für Kryptogeld

In einer Welt, in der digitale Daten Gold wert sind, tritt ein Projekt in den Vordergrund, das